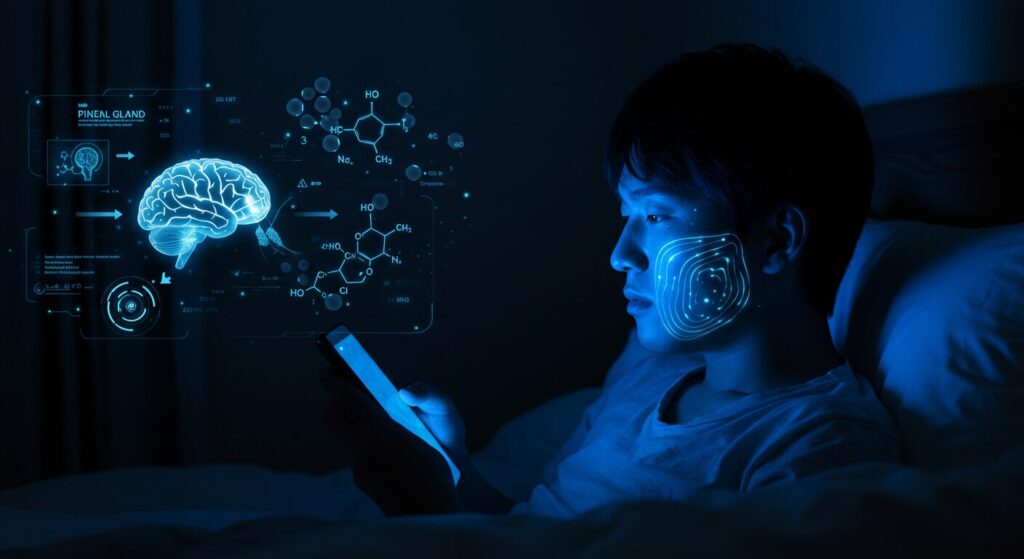

スマホを見ながら眠ろうとするのに、なかなか寝付けない経験はありませんか?

実は布団の中でスマホを使うことは、私たちの睡眠の質に大きな影響を与えています。特にスマホから発せられるブルーライトは、体内時計を狂わせて睡眠ホルモンの分泌を抑制することが科学的に証明されています。

この記事では、ブルーライトが睡眠に与える影響のメカニズムと、快適な眠りを得るための実践的なテクニックを専門家の視点からご紹介します。

【この記事の要約】

布団の中でスマホを使うと寝つきが悪くなる主な原因は、スマホから発せられるブルーライトにあります。ブルーライトはメラトニンという睡眠ホルモンの分泌を抑制し、体内時計を狂わせます。また、SNSやゲームなどのコンテンツによる脳の活性化や、スマホの画面の明るさも睡眠を妨げる要因です。快適な睡眠のためには、就寝前のスマホ使用を控える、ブルーライトカットモードを活用する、適切な寝室環境を整えるなどの対策が効果的です。

- ブルーライトが睡眠に与える科学的なメカニズム

- スマホ使用がメラトニン分泌に与える具体的な影響

- 寝つきを悪くするスマホ使用の他の要因

- 就寝前に実践できる快眠テクニック3選

- 理想的な睡眠環境の整え方

1. ブルーライトが睡眠に与える科学的影響

布団の中でスマホを使うと寝つきが悪くなる最大の原因は、スマホから発せられるブルーライトにあります。このブルーライトは私たちの体内時計に直接作用し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまうのです。

①ブルーライトとは何か?その特性と発生源

ブルーライトとは、可視光線の中でも波長が短く(380~500nm程度)、エネルギーが高い光のことを指します。この特殊な光は、太陽光に含まれているほか、LEDディスプレイを使用するデジタル機器から多く発せられています。

特に、スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビなどの画面から放出されるブルーライトは、目の網膜を通過して直接脳に信号を送ることができます。この特性が、私たちの睡眠に大きな影響を与えているのです。

また、ブルーライトの発生源としては以下のものが代表的です:

- スマートフォンやタブレットの画面

- パソコンのモニター

- テレビ画面

- LED照明

- 蛍光灯

②体内時計(サーカディアンリズム)のメカニズム

人間の体には「サーカディアンリズム」と呼ばれる約24時間周期の体内時計が存在します。この体内時計は、脳の視交叉上核(SCN)という部位によってコントロールされており、私たちの睡眠と覚醒のサイクルを調整しています。

本来、この体内時計は太陽の光によって調整されるように進化してきました。朝、太陽の光を浴びると体内時計がリセットされ、約14~16時間後に自然と眠気が訪れるようにプログラムされているのです。

夜になると暗くなるという自然のサイクルに合わせて、体内では睡眠を促進するホルモンである「メラトニン」の分泌が始まります。しかし、現代社会では人工的な光源によって、このサイクルが乱されてしまうことが多くなっています。

③ブルーライトがメラトニン分泌を抑制するしくみ

メラトニンは、私たちの体内時計に「今は夜だ」と伝え、睡眠を促進する重要なホルモンです。通常、日が暮れて周囲が暗くなると、脳の松果体からメラトニンが分泌され始めます。

しかし、ブルーライトを浴びると、脳はまだ昼間だと勘違いしてしまい、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。2014年にハーバード大学の研究チームが行った調査によると、就寝前のブルーライト暴露は、メラトニン分泌を最大で50%も減少させる可能性があるとの結果が出ています。

具体的には、ブルーライトが網膜の特殊な光受容体(メラノプシン含有網膜神経節細胞)に作用することで、脳に「まだ昼間だ」という信号が送られます。これにより、本来なら夜に活発に分泌されるはずのメラトニンの生成が妨げられ、結果として寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりするのです。

2. スマホ使用が寝つきを悪くする他の要因

ブルーライトだけでなく、布団の中でのスマホ使用は他にもさまざまな方法で睡眠を妨げています。特にコンテンツによる精神的な刺激や画面の明るさ、さらには不自然な姿勢によるストレスなどが複合的に作用しているのです。

①コンテンツによる脳の興奮と活性化

スマホで閲覧するコンテンツ自体が、私たちの脳を活性化させてしまうことも大きな問題です。特にSNSのタイムラインやニュース、動画コンテンツなどは、次々と新しい情報が流れてくることで脳に継続的な刺激を与え続けます。

また、仕事関連のメールやメッセージをチェックすることで、仕事のストレスや心配事が頭に浮かび、リラックスした状態になれなくなることもあります。米国睡眠財団の調査によると、就寝前に仕事関連の連絡を確認した人の68%が睡眠の質の低下を報告しています。

さらに、ゲームやSNSなどの「報酬系」を刺激するコンテンツは、脳内でドーパミンという快楽ホルモンの分泌を促進します。これにより脳が過度に興奮状態になり、眠るために必要なリラックス状態に入りにくくなってしまうのです。

②画面の明るさが与える視覚的刺激

スマホの画面から発せられる強い光そのものが、脳に「まだ活動すべき時間だ」というシグナルを送っています。特に暗い部屋で明るい画面を見ると、そのコントラストが強調され、より強い刺激となります。

人間の目は光の変化に非常に敏感にできています。暗い環境で突然明るい光を浴びると、瞳孔が急激に縮小し、目の疲労を引き起こします。また、この光による刺激は網膜を通じて直接脳に伝わり、覚醒状態を維持するよう働きかけるのです。

実験によると、就寝前の強い光への暴露は、入眠までの時間を平均で約10〜20分延長させることが分かっています。これは一晩の睡眠時間の減少だけでなく、睡眠の質全体にも影響を与えてしまいます。

③寝姿勢への影響と身体的緊張

布団の中でスマホを操作する時の姿勢も、睡眠の質に大きく影響します。多くの場合、不自然な姿勢でスマホを持ち、首や肩、腕に余計な負担をかけています。

特に横になった状態で片手でスマホを支え続けると、腕や首、肩の筋肉に持続的な緊張が生じます。この身体的な緊張状態は、リラックスして眠りにつくことを困難にします。

さらに、就寝時の不適切な姿勢は以下のような問題を引き起こす可能性があります:

- 首や肩のこり

- 腱鞘炎などの腕の症状

- 目の疲労や乾き

- 背中や腰の痛み

- 全身の筋肉の緊張状態

これらの身体的不調は眠りを妨げるだけでなく、翌日の疲労感にもつながります。

3. 寝る前のスマホ使用による健康リスク

就寝前のスマホ使用が習慣化すると、一時的な睡眠の問題だけでなく、長期的な健康リスクを高める可能性があります。睡眠不足や睡眠の質低下は、様々な健康問題の原因となり得るのです。

①慢性的な睡眠不足がもたらす影響

寝る前のスマホ使用によって睡眠時間が削られると、慢性的な睡眠不足状態に陥りやすくなります。世界保健機関(WHO)によると、成人は毎晩7〜8時間の睡眠が推奨されていますが、慢性的に6時間未満の睡眠が続くと、様々な健康リスクが高まります。

慢性的な睡眠不足による主な影響には次のようなものがあります:

- 免疫機能の低下(風邪やインフルエンザにかかりやすくなる)

- ホルモンバランスの乱れ(特に食欲を調整するホルモン)

- 代謝の変化(体重増加や肥満のリスク増加)

- 血圧上昇

- ストレスホルモン(コルチゾール)の増加

②睡眠の質低下と日中のパフォーマンス

睡眠時間だけでなく、睡眠の質も日中のパフォーマンスに大きく影響します。ブルーライトの影響でメラトニン分泌が抑制されると、深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間が減少し、浅い睡眠が増えることが研究で示されています。

睡眠の質が低下すると、日中に以下のような問題が生じやすくなります:

- 集中力や注意力の低下(作業効率の悪化)

- 記憶力や学習能力の低下

- 判断力や創造力の低下

- イライラや感情の不安定さ

- 反応速度の低下(特に運転などの際に危険)

米国睡眠医学会の報告によると、質の悪い睡眠は、アルコールを摂取した状態と同様の認知機能低下をもたらす可能性があるとされています。

③長期的な健康問題との関連性

長期間にわたって睡眠の質が低下し続けると、より深刻な健康問題のリスクが高まることが多くの研究で明らかになっています。

就寝前のスマホ使用習慣が続くことで、以下のような長期的な健康リスクが増加する可能性があります:

- 心血管疾患(高血圧、心臓病など)

- 糖尿病(2型)

- うつ病や不安障害などのメンタルヘルス問題

- 認知機能の低下や認知症リスクの上昇

- 免疫系の慢性的な機能低下

特に注目すべきは、睡眠障害とメンタルヘルスの密接な関連性です。睡眠の質が低下すると、うつ病や不安障害などの精神疾患のリスクが2〜3倍に高まるという研究結果もあります。また、すでにメンタルヘルスの問題を抱えている人は、睡眠の質の低下によってさらに症状が悪化する可能性があるのです。

4. 実践できる快眠テクニックTOP3

スマホの使用によって睡眠が妨げられているとわかったところで、では具体的にどうすれば良いのでしょうか。ここでは、科学的に効果が実証されている快眠テクニック3つをご紹介します。誰でも今日から始められる実践的な方法です。

①就寝2時間前からのスマホ使用制限

最も効果的な方法は、就寝の2時間前からスマホの使用を控えることです。米国睡眠財団の推奨によると、メラトニンの自然な分泌を促すためには、寝る2時間前からブルーライトの暴露を最小限に抑えるべきだとされています。

しかし、すぐに完全に使用をやめるのは難しいかもしれません。そこで、段階的なアプローチを試してみましょう:

- まずは就寝30分前からスマホをしまうことから始める

- 徐々に1時間前、1時間30分前、2時間前と延ばしていく

- スマホをベッドルームに持ち込まない習慣をつける

- スマホの代わりに紙の本を読むなど、別のリラックス方法を見つける

- 就寝時間を設定し、その時間になったらアラームを鳴らしてスマホを置く習慣をつける

特に就寝直前の10分間のスマホ使用ですら、入眠までの時間を平均で約14分延長させるというデータもあります。小さな変化から始めて、徐々に習慣化していきましょう。

②ブルーライトカットモードとフィルターの活用法

どうしても就寝前にスマホを使用する必要がある場合は、ブルーライトを軽減するための機能やアイテムを活用しましょう。

まず、ほとんどのスマートフォンには「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」が標準で搭載されています:

- iPhoneの場合:「設定」→「画面表示と明るさ」→「Night Shift」

- Androidの場合:「設定」→「ディスプレイ」→「ブルーライトカット」(機種により名称が異なる場合あり)

- これらの機能は自動でオンになるようにスケジュール設定が可能

- 日没から日の出までなど、時間帯で自動的に切り替わるよう設定できる

- 色温度を調整して、より暖色(オレンジ色)に傾けることも可能

また、ブルーライトカットのスクリーンフィルターやメガネを使用するのも効果的です。これらのアイテムは、物理的にブルーライトをカットし、目と脳への影響を軽減してくれます。

さらに、画面の明るさを最小限に設定することも重要です。多くのスマートフォンには「明るさの自動調整」機能がありますが、就寝前は手動で最小限の明るさに設定するのが効果的です。

③寝室環境の最適化と就寝前ルーティンの確立

理想的な睡眠のためには、スマホの使用を控えるだけでなく、寝室全体の環境を睡眠に適した状態に整えることが重要です。

最適な睡眠環境を作るためのポイント:

- 室温を18〜20℃程度の涼しめに保つ

- 光を完全に遮断(遮光カーテンや睡眠用アイマスクの使用)

- 静かな環境を維持(必要に応じて耳栓やホワイトノイズマシンを使用)

- 寝具の快適さを確保(自分に合った枕とマットレスを選ぶ)

- 寝室には睡眠以外の電子機器(テレビ、パソコンなど)を置かない

就寝前に一貫したルーティンを確立することも非常に効果的です。これにより、体と脳に「もうすぐ眠る時間だ」という信号を送ることができます:

- 毎晩同じ時間に寝る習慣をつける

- 入浴や温かいシャワーを浴びる(体温が下がることで眠気が促進される)

- リラックスできる活動(読書、瞑想、ストレッチなど)を取り入れる

- ハーブティー(カモミールやバレリアンなど)を飲む

- 深呼吸や簡単なリラクゼーションエクササイズを行う

これらの習慣を組み合わせることで、ブルーライトの影響を最小限に抑えつつ、自然な眠りへの移行をサポートすることができます。

5. スマホと上手に付き合いながら質の高い睡眠を得る方法

完全にスマホを断つことは現代社会では難しいかもしれません。ここでは、スマホと上手に付き合いながらも、質の高い睡眠を確保する方法をご紹介します。テクノロジーを味方につけて、むしろ睡眠を改善していく方法もあるのです。

①睡眠アプリの賢い活用法

皮肉なことに、スマホには睡眠の質を向上させるための便利なアプリも数多く存在します。これらを賢く活用することで、睡眠と健康管理に役立てることができます。

おすすめの睡眠関連アプリの種類:

- 睡眠トラッキングアプリ(睡眠サイクルの分析や最適な起床時間の提案)

- 瞑想・リラクゼーションアプリ(就寝前のリラックスをサポート)

- ホワイトノイズや自然音アプリ(背景音で睡眠をサポート)

- ブルーライト自動調整アプリ(画面の色温度を時間帯に応じて自動調整)

- 睡眠習慣改善アプリ(規則正しい睡眠スケジュールの確立をサポート)

ただし、これらのアプリを使用する際も、就寝直前は極力スマホを見ないようにしましょう。例えば、瞑想アプリを起動したら、スマホを画面を下にして置き、音声だけを聴くなどの工夫が効果的です。

②リラックス効果のあるコンテンツの選び方

どうしても寝る前にスマホを使用する場合は、脳を興奮させるコンテンツではなく、リラックス効果のあるコンテンツを選ぶことが重要です。

睡眠前に適したコンテンツの例:

- リラックスできる音楽や自然音(雨音、波の音など)

- ゆったりとしたストレッチや軽いヨガの動画

- 瞑想やマインドフルネスのガイド音声

- リラックス呼吸法の解説動画

- 過度な興奮や感情を引き起こさない穏やかな読み物(小説、詩、エッセイなど)

逆に、睡眠前に避けるべきコンテンツもあります:

- アクション映画やスリラー

- 刺激的なニュースやSNSのタイムライン

- 仕事関連のメールやメッセージ

- 競争性の高いゲーム

- 感情的な議論が行われているSNSの投稿やコメント

③デジタルデトックスの取り入れ方

完全にスマホを断つことは難しくても、計画的に「デジタルデトックス」の時間を設けることは、睡眠の質を向上させるのに役立ちます。

実践しやすいデジタルデトックスの方法:

- 週に1日、または1週間に数時間、スマホを完全にオフにする時間を設ける

- 就寝時間から起床時間までは機内モードにする

- 通知をオフにする時間帯を設定する(特に就寝前2時間)

- 「おやすみモード」機能を活用し、特定の連絡先からの通知のみ許可する

- 寝室にスマホ充電器を置かず、別の部屋で充電する習慣をつける

デジタルデトックスを始めると、最初は不安や「何か見逃しているのでは」という感覚に襲われるかもしれません。しかし、多くの人は数日で慣れ、むしろ解放感や集中力の向上を実感できるようになります。

特に就寝前のデジタルデトックスは、メラトニンの自然な分泌を促し、睡眠の質を大幅に改善する可能性があります。まずは小さな一歩から始めてみましょう。

6. まとめ:快適な睡眠のために今日から始められること

この記事では、布団の中でスマホをいじることがなぜ睡眠に悪影響を与えるのか、その科学的なメカニズムと対策方法を詳しく見てきました。最後に、今日から実践できる具体的なアクションをまとめておきましょう。

快眠のための5つの即実践アクション

① 就寝1時間前にはスマホを使用停止し、リラックスできる活動に切り替える

② スマホのブルーライトカット機能をオンにし、画面の明るさを最小限に設定する

③ 寝室を暗く、静かで快適な温度に保ち、睡眠に最適な環境を整える

④ 一貫した就寝ルーティン(入浴、読書、瞑想など)を確立する

⑤ 睡眠トラッキングアプリを活用して睡眠の質をモニタリングし、改善点を見つける

近年の研究により、健康的な睡眠がいかに重要かがますます明らかになっています。特にスマホから発せられるブルーライトが睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制することは、科学的に証明されています。

この問題に対処するには、スマホの使用時間を見直すことが最も効果的です。しかし、一度に大きな変化を求めるのではなく、少しずつ習慣を変えていくアプローチが長続きするでしょう。

質の高い睡眠は、単なる疲労回復だけでなく、記憶の定着、免疫力の強化、感情の調整、さらには長期的な健康維持まで、あらゆる面で私たちの健康をサポートしています。スマホとの付き合い方を見直すことで、睡眠の質を向上させ、より健康で充実した毎日を送ることができるでしょう。

今日からでも、就寝前のスマホ使用を少しだけ減らしてみませんか?それだけで、あなたの睡眠の質と健康に大きな変化をもたらす第一歩となるかもしれません。

コメント