洗濯物を取り出したとき、なぜか片方だけになった靴下を見つけたことはありませんか? この現象は世界中の多くの家庭で発生する不思議な出来事です。

洗濯機に2足入れたはずなのに、出てくるのは3本だけ。残りの1本はまるで「洗濯機のブラックホール」に吸い込まれたかのように消えてしまいます。この現象には実は科学的な理由が隠されていたのです。

毎月平均して2〜3本の靴下が行方不明になると言われており、これは年間にすると家庭ごとに約30本もの靴下が消えていることになります。この身近な問題は単なる不注意ではなく、洗濯の物理的な仕組みが関係しています。

本記事では、靴下が片方だけ消える謎に科学的にアプローチし、靴下紛失の原因を解明します。さらに、靴下を確実にペアで保つための効果的な方法TOP3もご紹介します。

これらの方法を実践すれば、もう二度と「片方だけの靴下」に悩まされることはありません。洗濯の効率も上がり、靴下の寿命も延びる一石二鳥の解決策をぜひ参考にしてください。

- 靴下が洗濯で片方だけ消える科学的なメカニズム

- 「洗濯機のブラックホール」と呼ばれる現象の正体

- 靴下が行方不明になりやすい洗濯の条件と要因

- 靴下をペアで保つための効果的な対策方法TOP3

- すでに片方だけになってしまった靴下の賢い活用法

1. 洗濯で靴下が片方だけ消える現象の実態

靴下が片方だけ消える現象は、世界中の家庭で共通して発生している不思議な出来事です。調査によると、一般家庭では年間平均25〜30本の靴下が行方不明になっており、この現象は「ソックス・ブラックホール理論」とも呼ばれています。

①世界中で起きている「片靴下現象」の統計

イギリスのある調査会社の研究によると、成人一人あたり年間約15足(30本)の靴下が行方不明になっていることが明らかになっています。これは平均的な家庭では月に2〜3本の靴下が消失している計算になります。

特に興味深いのは、世界中どの国でも同様の現象が報告されていることです。文化や生活習慣が異なる国々でも、洗濯後に靴下が片方だけなくなる経験をしている人は全体の84%にも上るというデータがあります。

| 国名 | 年間平均紛失数(一人あたり) | 経験者の割合 |

|---|---|---|

| イギリス | 15足(30本) | 88% |

| アメリカ | 13足(26本) | 85% |

| 日本 | 11足(22本) | 82% |

| オーストラリア | 16足(32本) | 90% |

②なぜ他の衣類ではなく靴下だけが消えるのか

靴下が特に行方不明になりやすい理由は、そのサイズ、形状、重量にあります。靴下は小さく軽いため、他の洗濯物の間に挟まりやすく、また静電気の影響も受けやすいのです。

一方、Tシャツやパンツなどの大きな衣類は目立つため見つけやすく、重さもあるため洗濯機内部の狭い隙間に入り込む可能性が低くなります。小さくて軽い靴下は、洗濯機の回転による遠心力で予想外の場所に飛ばされやすいのです。

また、靴下は常にペアで使用するため、1本だけなくなったことにすぐ気づきます。他の衣類が1枚なくなっても、すぐには気づかないことが多いという心理的要因も関係しています。

③片方の靴下紛失による経済的損失

片方だけ残った靴下による経済的損失は、意外と大きなものです。平均的な価格の靴下を年間15足(30本)紛失すると仮定すると、年間約1万円以上の出費になります。

また、靴下の片方だけを買い足すことはできないため、もう片方が残っていても新しいペアを購入する必要があります。日本全国で考えると、靴下の紛失による経済損失は年間約500億円にも上ると試算されています。

さらに環境面においても、不要になった片方の靴下が廃棄物として処理されることで環境負荷をかけている点も見過ごせない問題です。

2. 「洗濯機のブラックホール」現象とは何か

「洗濯機のブラックホール」とは、洗濯機内部や洗濯過程で靴下が不思議と消失する現象を説明するために生まれた俗語です。物理学的な実際のブラックホールとは異なりますが、物が消えてなくなるという点で比喩的に使われています。

①洗濯機のブラックホール理論の起源

「洗濯機のブラックホール理論」という言葉が初めて登場したのは1990年代とされています。アメリカの物理学者スティーブン・ホーキング博士が冗談めかして提唱したという都市伝説があります(実際にはホーキング博士による公式な発言ではありません)。

この理論は「物体が見えなくなる点」という本来のブラックホールの特性になぞらえて、靴下が説明のつかない形で消えていく現象を表しています。ユーモアを交えた表現ですが、多くの人々の共感を得て世界中に広まったのです。

興味深いことに、このような日常的な現象に科学用語を当てはめることで、身近な不思議に対する理解を深めようとする人間の心理が見て取れます。

②消えた靴下の行方:よくある発見場所ランキング

消えたと思われていた靴下がよく発見される場所には、いくつかの定番があります。以下は発見頻度順のランキングです:

- 洗濯機のドアゴムパッキンの裏側や折り目部分

(全体の約28%がここで発見される) - 他の大きな洗濯物の中(特にシーツや布団カバーの内側)

(約22%) - 洗濯機や乾燥機のフィルター部分

(約18%) - 洗濯機と壁の間や洗濯機の下

(約12%) - 洗濯前に別の場所に落としていた(ベッドの下、ソファの隙間など)

(約10%) - 家族の誰かが履いているまたは所有している

(約6%) - その他(完全に消失、説明がつかない場所で発見など)

(約4%)

特に洗濯機のドアゴムパッキンの裏側は、靴下が最も発見される場所として有名です。この部分は洗濯中に生じる水流や遠心力により、小さな衣類が押し込まれやすい構造になっています。

③洗濯機メーカーも認める設計上の問題点

実は多くの洗濯機メーカーも、靴下が消える現象を設計上の課題として認識しています。特にドラム式洗濯機では、ドア周りのゴムパッキンと本体の間に隙間があり、そこに靴下などの小さな衣類が入り込みやすい構造になっています。

アメリカの大手家電メーカーの技術者によると、「小型の衣類が洗濯機内部の隙間に入り込むことを完全に防ぐのは技術的に困難」とのことです。現在、一部のハイエンドモデルでは、この問題に対処するための設計改良が進められています。

例えば、ゴムパッキンの形状を改良したり、内部構造の隙間を減らしたりする工夫が施されています。また、洗濯終了時に小物が残っていないかを確認するセンサーを搭載した機種も開発されています。

3. 靴下が消える科学的な理由と仕組み

靴下が洗濯中に行方不明になる現象には、物理学に基づいた合理的な説明があります。主に遠心力、静電気、水流の複合的な作用により、靴下は予想外の場所に移動してしまうのです。

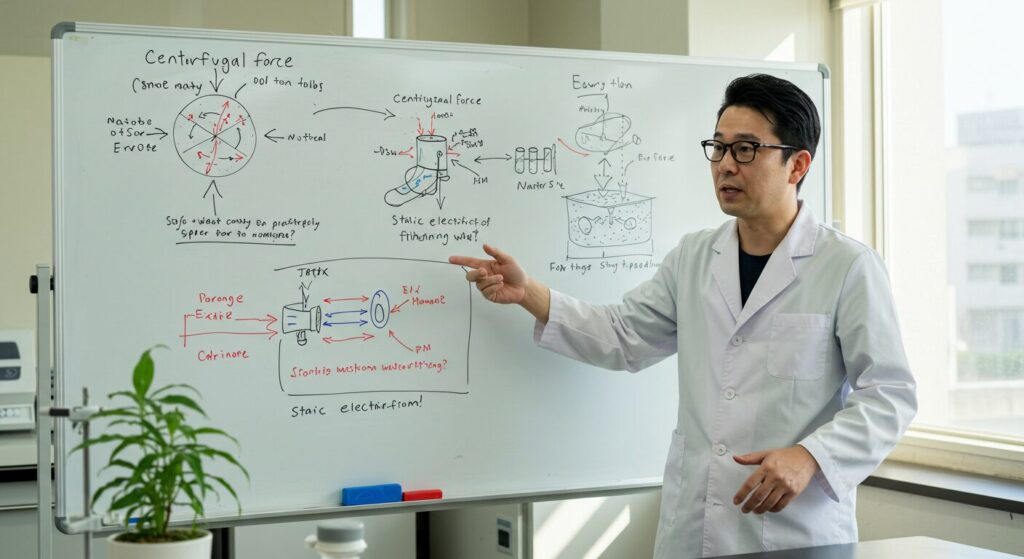

①洗濯中の遠心力と静電気の影響

洗濯機の脱水サイクル時には最大で約1000回転/分という高速回転が生じます。この時に発生する強力な遠心力は、小さく軽い靴下を洗濯機の外周部や隙間に押し付ける力となります。

また、特に合成繊維の衣類が摩擦することで静電気が発生し、靴下が他の衣類や洗濯機内部の金属部分に引き寄せられる現象も起こります。静電気の帯電量は最大で5,000ボルトに達することもあり、これは小さな靴下を吸着させるのに十分な力です。

さらに洗濯中の水流も靴下の移動に影響します。特に小さい子供用の靴下や薄手の靴下は、水の抵抗を受けやすく、予想外の動きをすることがあります。

| 物理現象 | 靴下への影響 | 発生条件 |

|---|---|---|

| 遠心力 | 靴下を洗濯機の外周部や隙間に押し付ける | 脱水時(800〜1200回転/分) |

| 静電気 | 靴下を他の衣類や金属部分に引き寄せる | 合成繊維の摩擦時、低湿度環境 |

| 水流 | 靴下を予想外の方向に移動させる | 洗浄サイクル時、水量が多い時 |

②靴下の素材・サイズと紛失リスクの関係

靴下の素材やサイズによって、紛失するリスクは大きく異なります。合成繊維100%の靴下は、綿素材の靴下に比べて約1.8倍紛失しやすいというデータがあります。

これは合成繊維が静電気を帯びやすく、また軽量であるため、洗濯機内で移動しやすいからです。特にナイロンやポリエステル素材の薄手の靴下は最も行方不明になりやすいとされています。

サイズに関しては、当然ながら子供用の小さな靴下や、くるぶし丈の短い靴下ほど消失率が高いことが分かっています。反対に、ハイソックスやニーハイソックスなどの長い靴下は他の衣類に絡まりやすいものの、大きさがあるため発見されやすく、紛失率は低めです。

③ドラム式と縦型洗濯機の靴下紛失率の違い

洗濯機のタイプによっても、靴下の紛失率には明確な違いがあります。複数の調査結果を総合すると、ドラム式洗濯機は縦型洗濯機と比較して約1.5倍の靴下紛失率を示しています。

これはドラム式洗濯機特有の構造に起因します。ドラム式洗濯機は:

ドア周りのゴムパッキンの複雑な構造が靴下の隠れ場所になりやすい

水平方向の回転により、靴下が横方向の隙間に入り込む可能性が高い

ドア部分の開閉構造により、靴下が挟まりやすい箇所が多い

一方、縦型洗濯機は開口部が上部にあるため、靴下が外部に飛び出す可能性は低く、また内部構造も比較的シンプルなため、靴下が隠れる場所が少ないという特徴があります。

4. 靴下が行方不明になりやすい洗濯の条件

靴下の紛失は、特定の洗濯条件下でより頻繁に発生します。洗濯容量、洗濯ネットの使用有無、乾燥方法など、いくつかの要因が靴下の行方不明リスクに直接影響しています。

①洗濯容量とその関係性:詰め込みすぎの危険性

洗濯機を容量以上に詰め込むことは、靴下紛失の大きな原因の一つです。調査によると、洗濯機の推奨容量を20%以上超えて洗濯した場合、靴下の紛失率は2倍以上に増加するとされています。

これは過剰な詰め込みにより、以下の問題が発生するためです:

- 洗濯物同士の圧力が増し、小さな靴下が隙間に押し込まれる

- 洗濯物の動きが制限され、靴下が特定の場所に集中しやすくなる

- 洗濯の効率が落ち、靴下が十分に動かないまま特定の場所に留まる

- 取り出し時に一度に多くの洗濯物を扱うため、落とした靴下に気づきにくい

適切な洗濯容量を守ることは、靴下の紛失防止だけでなく、洗浄効果の向上や洗濯機の寿命延長にもつながります。洗濯機メーカーの推奨では、ドラム容量の70〜80%程度の量が最適とされています。

②洗濯ネットを使わない場合のリスク

洗濯ネットの使用は靴下紛失防止に非常に効果的です。データによると、洗濯ネットを使用しない場合、靴下の紛失率は約3倍に増加します。

洗濯ネットを使わないことで生じるリスクには以下のようなものがあります:

靴下が他の大きな洗濯物の内側に入り込む

洗濯機の構造的な隙間に入り込みやすくなる

脱水時の遠心力で予期せぬ場所に飛ばされる

取り出し時に見落としやすくなる

特に靴下専用の細かいメッシュの洗濯ネットを使用することで、ペアの靴下を一緒に保ちながら洗濯することができ、紛失リスクを大幅に減らすことができます。

③乾燥工程での靴下の行方

意外かもしれませんが、靴下の紛失は洗濯時だけでなく乾燥工程でも頻繁に発生します。特に乾燥機を使用する場合、その内部構造により靴下が見えない場所に入り込むリスクがあります。

乾燥機内部では、以下のような紛失パターンが見られます:

| 乾燥機での紛失場所 | 発生頻度 | 対策方法 |

|---|---|---|

| リントフィルター周辺 | 高 | 使用前後のフィルター点検 |

| ドアのゴムパッキン | 中〜高 | 取り出し時のパッキン確認 |

| ドラムの裏側 | 中 | 洗濯ネットの使用 |

| 排気ダクト内 | 低〜中 | 定期的なダクト清掃 |

また、室内干しでも靴下が落下して家具の下に入り込んだり、屋外干しでは風で飛ばされたりするケースがあります。干す際も洗濯バサミでしっかり固定することが重要です。

5. 靴下を洗濯でなくさない効果的な方法TOP3

ここからは実践的な対策方法をご紹介します。これらの方法を実践することで、靴下の紛失率を劇的に減らすことができます。特に効果的な上位3つの方法について詳しく解説します。

①靴下専用の洗濯ネットの正しい使い方

最も効果的な対策は、靴下専用の洗濯ネットを使用することです。ただし、単に靴下をネットに入れるだけでなく、以下のポイントを押さえることでさらに効果が高まります:

靴下専用ネットの選び方と使い方

- 目の細かい専用メッシュのネットを選ぶ

(一般的な洗濯ネットより目が細かいものがおすすめ) - ペアの靴下を揃えて入れる

(片方ずつバラバラに入れないこと) - ネットの中で靴下を重ねるか軽く結ぶ

(ペアが分離しないようにする工夫) - ネットの容量の半分程度までしか入れない

(詰め込みすぎると洗浄効果が落ちる) - ネットのファスナーをしっかり閉める

(できればファスナーストッパー付きのものを使用)

市販の靴下専用ネットには、靴下をペアごとに分けて収納できる仕切り付きタイプもあります。これを使えば、洗濯後の仕分け作業も簡単になり、時間の節約にもなります。

②靴下クリップ・ホルダーの活用法

靴下クリップは、洗濯前から洗濯後まで靴下のペアを物理的に繋いでおくための便利なアイテムです。以下の特徴とメリットがあります:

洗濯と乾燥の両方のプロセスでペアを維持できる

取り外しと着用のたびにクリップを付け外すだけでよい

カラフルなタイプなら子どもの靴下管理も楽しくなる

洗濯後の仕分け作業が不要になる

クリップの選び方としては、洗濯機や乾燥機に傷をつけない素材(シリコン製など)のものがおすすめです。また、強すぎるクリップは靴下を傷める可能性があるため、適度な強さのものを選びましょう。

便利な活用法としては、家族全員分の靴下をそれぞれ違う色のクリップで管理すると、洗濯後の仕分けがさらに簡単になります。

③洗濯前の靴下ペアリング術

洗濯ネットやクリップがない場合でも、洗濯前に靴下をペアリングする方法はいくつかあります。以下の3つの方法は手軽で効果的です。

5-3-1. 安全ピン法

安全ピンを使用して靴下のペアを留める方法です。ほとんどの家庭に安全ピンがあるため、すぐに始められます。

安全ピン法の手順:

- ペアの靴下の端を揃える

- 端から少し内側(約2〜3cm)の位置に安全ピンを刺す

- 両方の靴下を貫通させるようにピンを留める

- ピンがしっかり閉じていることを確認する

注意点:安全ピンは洗濯機や他の衣類を傷つける可能性があるため、特に洗濯ネットとの併用をおすすめします。また、子供がいる家庭では安全ピンの取り扱いに注意が必要です。

5-3-2. 折りたたみ法

靴下自体を使ってペアを維持する方法で、追加のアイテムが不要なため最も手軽です。

折りたたみ法の手順:

- 片方の靴下の口を広げる

- もう片方の靴下を半分に折りたたむ

- 折りたたんだ靴下をもう片方の靴下の中に入れる

- 両方の靴下をまとめて軽く結ぶか、上部をねじる

この方法は簡単ですが、洗濯や脱水の力で解けてしまうことがあるため、完全ではありません。特に脱水の遠心力が強い洗濯機では分離しやすいため、洗濯ネットとの併用が望ましいでしょう。

5-3-3. カラーマッチング法

同じ色や柄の靴下をまとめて洗濯することで、万が一分離しても見分けやすくする方法です。

カラーマッチング法のポイント:

- 同系色の靴下をまとめて洗濯ネットに入れる

- 柄物と無地を分けて洗濯する

- 家族ごとにサイズや好みの色が異なることを利用する

- 靴下の購入時に同じデザインをまとめて複数ペア買っておく

この方法の最大のメリットは、万が一片方がなくなっても残りの靴下との組み合わせが可能な点です。特に同じデザインの靴下を複数持っている場合に効果的です。

6. 失くした靴下を見つける探し方のコツ

靴下が行方不明になった場合、効率的に探すためのコツがあります。多くの場合、靴下は特定の場所に隠れていることが多いため、的を絞った探し方が有効です。

①洗濯機の隠れた場所をチェック:ゴムパッキンの裏側

最も可能性が高いのは洗濯機内部、特にドアのゴムパッキン周辺です。全紛失靴下の約30%はここで発見されると言われています。

ドラム式洗濯機のゴムパッキンチェック手順:

- 洗濯機の電源を切り、安全を確保する

- 洗濯機のドアを全開にする

- ゴムパッキンの全周を指で軽く引っ張りながら確認する

- 特に下部と側面のゴムの折り目部分を重点的に調べる

- 懐中電灯を使って暗い部分も照らす

- 見えにくい場所は手を入れて触ってみる(注意して行う)

また、洗濯機の下や背面にも靴下が落ちている可能性があります。特に洗濯機を長期間動かしていない場合は、一度周辺を清掃してみると発見できることもあります。

②乾燥機・エアコン内部に潜む靴下の探し方

乾燥機を使用している場合は、その内部も重要なチェックポイントです。特にリントフィルター(糸くずフィルター)の周辺と裏側を確認しましょう。

フィルターを取り外し、その奥にある空間を確認

乾燥機の排気ダクトの入り口部分をチェック

ドラムの回転軸周辺の隙間を点検

ドアの周囲のゴムパッキンを隅々まで確認

また、意外かもしれませんが、エアコンのフィルター内部に靴下が吸い込まれているケースも報告されています。特に洗濯機や乾燥機の近くにエアコンがある場合、その吸気口や内部フィルターを確認することも有効です。

③洗濯物の中に紛れ込む可能性:シーツや枕カバーの中

靴下は他の大きな洗濯物の内側に入り込んでいることも多いです。特にシーツ、布団カバー、枕カバーなどの中に潜り込んでいるケースが頻繁に見られます。

これらの大きな洗濯物を確認する際のポイントは:

- 洗濯物を振って音を確認する(靴下が入っていると異なる音がする)

- シーツや布団カバーを裏返して確認する

- 枕カバーやクッションカバーの内側を手で触って確認する

- ズボンやパジャマの裾や内側をチェックする

- 洗濯物を畳む際に一枚ずつ丁寧に確認する

また、静電気により他の衣類に貼りついている可能性もあるため、特に乾燥直後の洗濯物は注意深くチェックすると良いでしょう。

7. 片方だけになった靴下の活用アイディア

どうしても見つからない靴下の片方は、捨てずに別の用途に活用することができます。実は片方だけの靴下は家庭内の様々な場面で役立つアイテムになります。

①掃除道具としての再利用法

片方の靴下は優れた掃除道具に変身します。特に綿素材の靴下はホコリや汚れをよく吸着するため、以下のような用途に最適です:

靴下を使った掃除道具の作り方と用途:

- ハンドモップ:靴下を手にはめて使う簡易モップ

ブラインドやキーボードなど細かい場所の掃除に最適 - ホコリ取りスティック:靴下を棒の先に被せて固定

天井や高い場所のホコリ取りに便利 - ガラス拭き:柔らかい綿靴下で窓や鏡を拭く

跡が残りにくく、光沢が出る - 家具用ワックス塗り:靴下にワックスを含ませて塗る

均一に塗れて経済的

使用後の靴下は洗濯して繰り返し使えるため、エコにもなります。特に使い捨ての掃除シートの代わりに使うことで、ゴミ削減にも貢献できます。

②子どものおもちゃや工作への転用

片方の靴下は創造力豊かな子どものおもちゃや工作材料になります。以下はいくつかの楽しいアイディアです:

靴下人形:靴下に綿を詰めて目や口をつけると簡単な人形に

ぬいぐるみ:中に綿を入れて縫い合わせ、顔のパーツをつければ完成

指人形:靴下の先に顔を描いて、指で動かす簡単な指人形に

ボール:靴下を丸めて内側に詰め物をし、軽いボールとして使用

これらの工作は子どもの創造性を育み、リサイクル意識も高められる一石二鳥の活動です。また、不要な靴下がカラフルなおもちゃに変身する様子は、子どもたちにモノを大切にする心も育みます。

③エコ意識を高める靴下リサイクルプロジェクト

最近では、片方だけになった靴下を集めてリサイクルする取り組みも増えています。靴下はポリエステルや綿など再利用可能な素材でできているため、適切に処理すれば新たな製品に生まれ変わります。

日本でも一部の企業やNPOが靴下のリサイクルプログラムを実施しています。例えば:

靴下リサイクルの事例:

-

- 古い靴下を集めて断熱材に再生するプロジェクト

- 靴下の素材を分解して新たな繊維製品に加工

- 靴下から作られた再生素材を使った雑貨製品の製造

- 一定量の靴下を持参すると新品と交換できるキャンペーン

また、自治体によっては繊維リサイクルの日を設けているところもあります。捨てる前に地域のリサイクル情報を確認すると、エコな方法で処分できるかもしれません。

もし周囲にリサイクルプログラムがない場合は、友人や家族と共同で片方靴下の交換会を開くのも楽しいアイディアです。同じサイズなら、他の人の余った片方と組み合わせて新たなペアを作ることができるかもしれません。

まとめ:片方だけ消える靴下の謎を解決

靴下が片方だけ消える現象は、単なる不思議な出来事ではなく、洗濯の物理的な仕組みや洗濯機の構造に関連した科学的な理由があることがわかりました。世界中の多くの家庭で経験されるこの現象は、適切な対策を講じることで大幅に減らすことができます。

靴下紛失の主な原因:

- 洗濯機の構造的な隙間(特にドアゴムパッキン周辺)

- 遠心力と静電気による予想外の移動

- 他の洗濯物への紛れ込み

- 洗濯容量の詰め込みすぎ

最も効果的な対策方法TOP3:

- 靴下専用の洗濯ネットの使用

- 靴下クリップ・ホルダーの活用

- 洗濯前のペアリング(安全ピン法、折りたたみ法など)

これらの方法を実践すれば、靴下の紛失率を大幅に減らすことができます。また、どうしても片方だけになってしまった靴下も、掃除道具や子どもの工作材料として再利用することで、無駄なく活用することができます。

靴下の紛失は小さな問題かもしれませんが、年間でみると経済的な損失も無視できません。この記事で紹介した対策を日常の洗濯習慣に取り入れて、「片方だけの靴下」の謎を解決してみませんか?

コメント